ÚªÖµ©»Úø╗Õ¢▒µÑ¡Õ©©Þó½õ║║Õ¢óÕ«╣þé║ÒÇîÚØÆÚ╗âõ©ìµÄÑÒÇì´╝îõ©ìÞ½ûµÿ»Õ╣òÕëìµ╝öÕôí´╝îÚéäµÿ»Õ╣òÕ¥îÕ£ÿÚÜè´╝îþ©¢µ£ëþ¿«Õ¥îµÁ¬õ©ìµÄ¿ÕëìµÁ¬´╝îõ©Çµ¢¡µ¡╗µ░┤þÜäµùóÕ«ÜÕì░Þ▒í´╝îõ¢åÚÇÖþ¿«Õì░Þ▒íÕ£¿Þ┐æÕ╣┤ÕëçÞó½µëôþá┤´╝øþ¼¼20Õ▒åÚªÖµ©»õ║×µ┤▓Úø╗Õ¢▒þ»Ç´╝êHKAFF´╝ëþÜäõ©╗Úíîþé║ÒÇîÕàëÕ¢▒ÕëÁþò░ µï¥Õø×µ¿éÞ╗╝ÒÇì´╝îÚø▓ÚøåÕÉäÕ£░µû░õ¢£´╝îþòÂõ©¡Õîàµï¼µ©»µ¥│µû░Õ░ĵ╝öþÜäÚø╗Õ¢▒ÒÇéµû░Úè│Õ░ĵ╝öõ╗Ñõ╗ûÕÇæþÜäÚÅíÚá¡ÞºÇþàºÚÇÖÕÇïþñ¥µ£â´╝îÞ¬¬ÚÇÖÕƒÄþÜäµòàõ║ï´╝îµû░µÖëµ╝öÕôíÕëçµ╝öµ┤╗Õèçµ£¼õ©¡þÜäÞºÆÞë▓´╝îþé║µòàõ║ïµ│¿ÕàÑÚØêÚ¡éÒÇé

TEXT • Rico Li

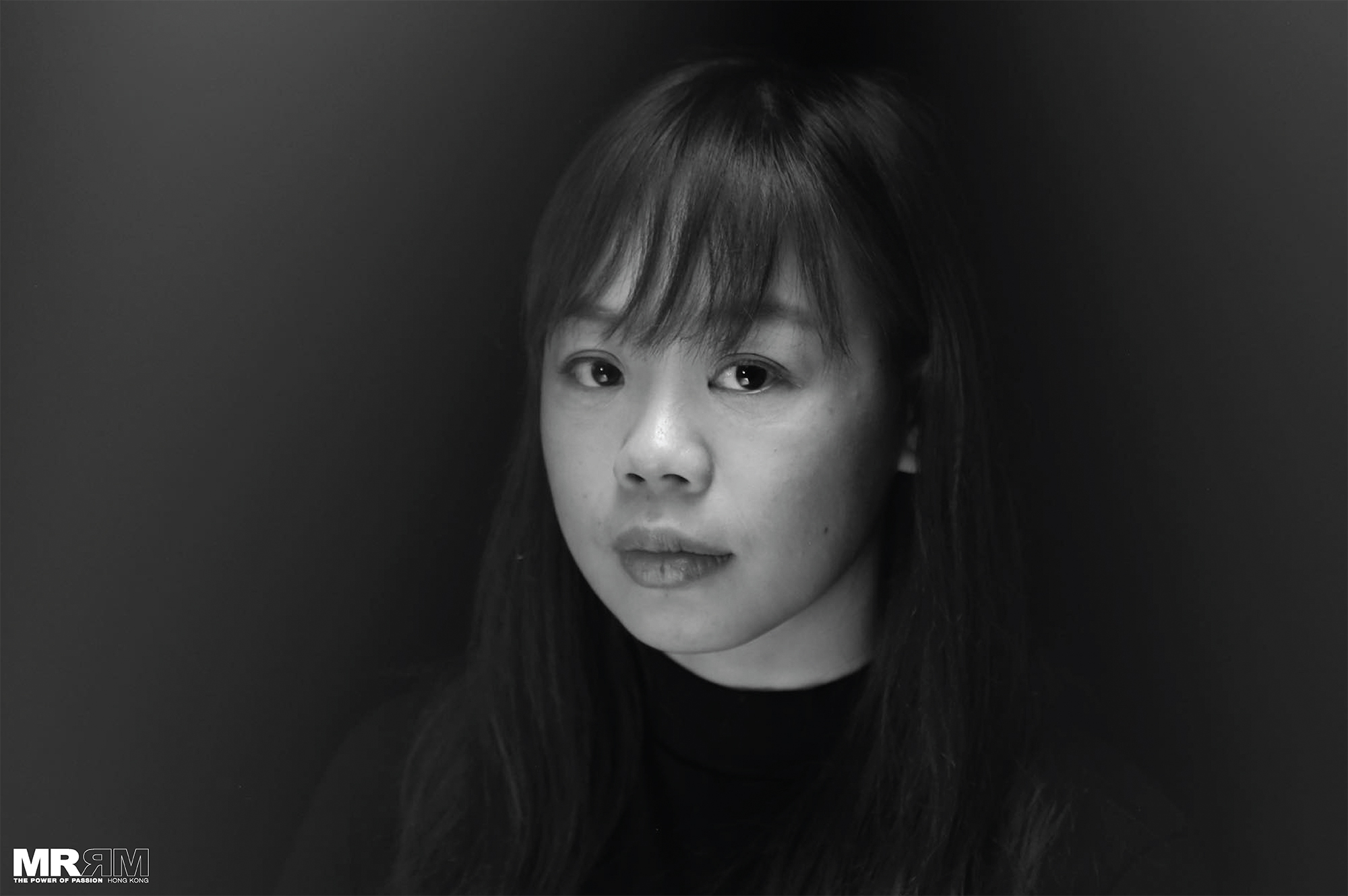

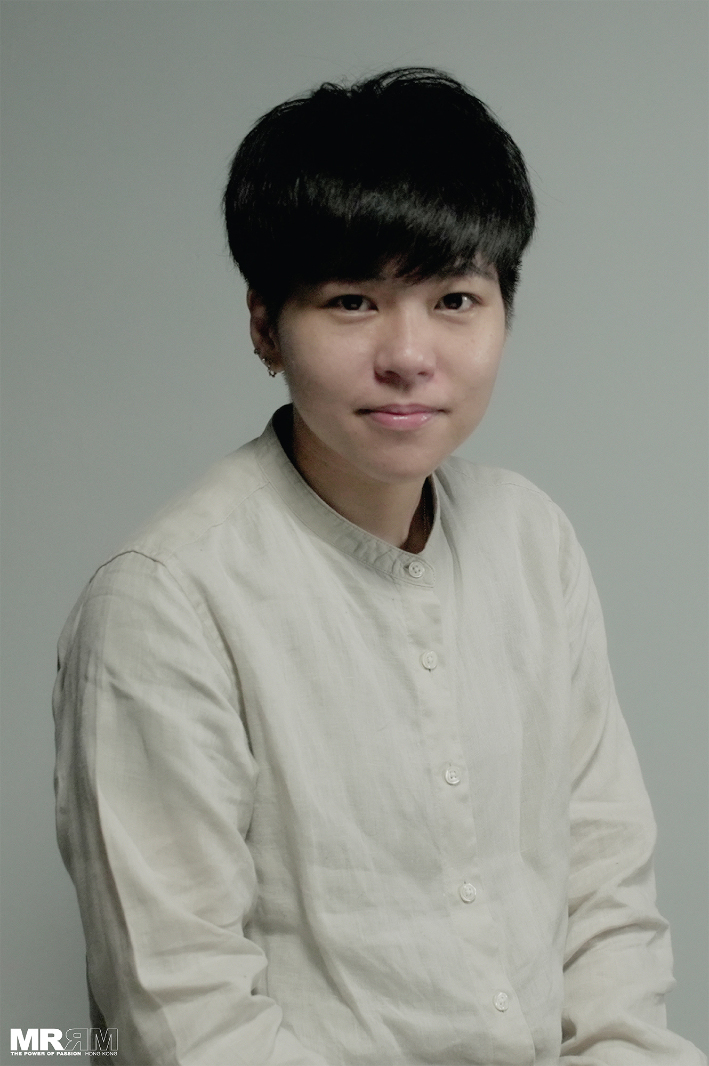

PHOTO • Courtesy of HKAFF

.jpg)