µ£ÇÕ¥îµêæÚü©µôçõ║åÕì░Õ║ªÚ¼╝µñÆ´╝êBhut Jolokia´╝ë´╝îÕ¥×þ¥ÄÕ£ïõ║×Úª¼Úü£µêûµÀÿÕ»ÂÚâ¢Þâ¢Þ▓ÀÕê░ÒÇéÚÇÖþ¿«Ú¼╝µñÆ´╝îÕÉìÕ¡ùÚøûþäÂÕŽÕì░Õ║ª´╝îõ¢åµ£ëõ©ìÕÉîþöóÕ£░´╝îµêæÞç¬ÕÀ▒Õ©©Þ▓ÀþÜäÚéúµ¼¥ÕàÂÕ»ªµÿ»þöóµû╝Úø▓ÕìùÒÇ鵻ŵ¼íÕÄ╗µùàÞíîµÖé´╝îµêæµ£âþö¿Þ╝âþí¼Þ║½þÜäÕ░Åþôµö¥õ©ÇÞç│Õà®þôÂÞ¥úµñÆþ▓ë´╝îÚÜ¿Þ║½µö£Õ©Â´╝îµÿ»µêæµùÑÕ©©þÜäÞúØÕéÖ´╝êEDC´╝îEveryday Carry´╝ëÒÇéÕì░Õ║ªÚ¼╝µñƵ£ëÞéíÕ¥«Õ¥«µ©àÚªÖ´╝îõ¢åÚçìÞªüþÜäµÿ»´╝îµ£¼Þ║½µ▓ÆÕêÑþÜäÞ¬┐Õæ│´╝îþ┤öþ▓╣µÅÉÕìçÞ¥úÕ║ª´╝îÞÇîõ©ìµ£âÕ¢▒Úƒ┐Õăõ¥åÚú»ÞÅ£þÜäÕæ│ÚüôÒÇé

Õ£¿µùàÞíîÚÇöõ©¡´╝îÕªéµ×£ÞªüÕ©ÂÕì░Õ║ªÚ¼╝µñÆ´╝îµ£ëõ╗Ñõ©ïµ│¿µäÅõ║ïÚáà´╝Ü

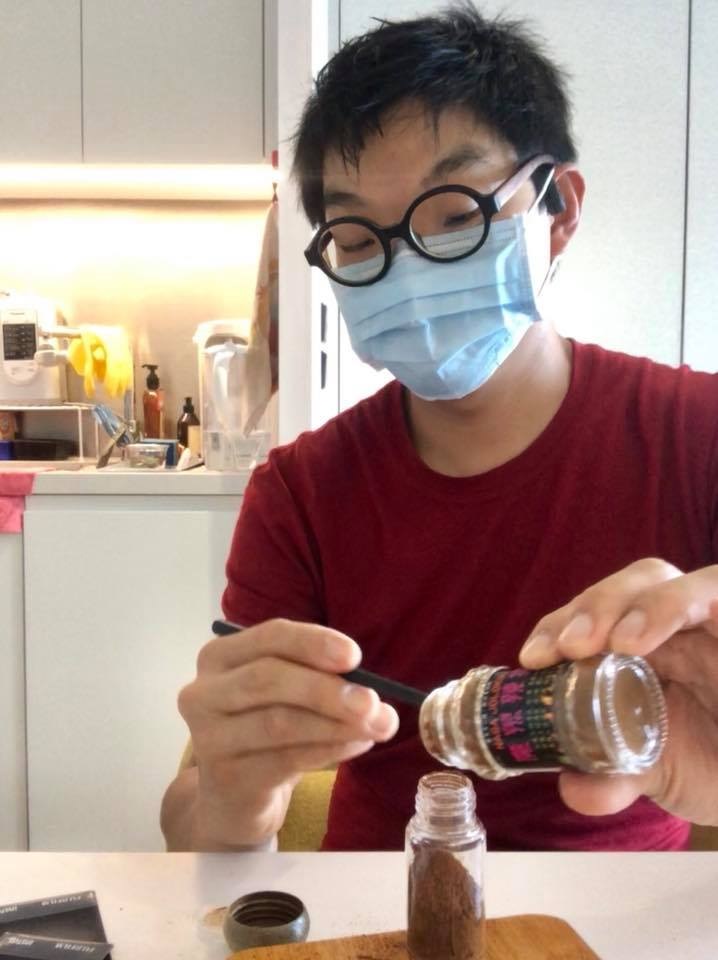

1. µ£ÇÕÑ¢µö¥Õ£¿Þ╝âþí¼Þ║½þÜäµë¡ÞôïÞåᵿ¢Õິ╝îÚü┐ÕàìÞªüµÅ¡ÞôïµêûÞ╗ƒÞ║½þÜäÞåᵿ¢´╝îÕɪÕëçµÿôµ╝Åþ▓ëÒÇéµêæþø«ÕëìÚü©þö¿þÜä´╝îµÿ»þäíÕì░Þë»ÕôüþÜä 30 µ»½ÕìçÚïüÞôï PET Þåᵿ¢ÒÇé

2. µêæÚüÄõ║åÕ¥êÕñܵ¼íµ®ƒÕá┤ի뵬ó´╝îµÜ½µÖéµ£¬ÚüçÚüÄõ╗╗õ¢òÕòÅÚíî´╝îõ¢åµ£ëõ║øÕ£ïի´╝êõ¥ïÕªéÕ░╝µ│èþꥴ╝ëÕÜ┤þªüµö£Õ©ÂÞâíµñÆõ©èÚúøµ®ƒ´╝îõ©ìÕñ¬þó║Õ«ÜÕ░ìÞ¥úµñÆþ▓ëµ£âÕɪõ╣ƒµ£ëþë╣µ«èÞªÅÕ«Ü´╝îþ©¢õ╣ïõ©èÚúøµ®ƒÕëìµèèÞ¥úþ▓ëµö¥ÕÑ¢ÒÇé

3. ÕØÉÚúøµ®ƒµÖé´╝îõ¢Äµ░úÕúôÕÅèõ╣¥þçÑþÜäþ®║µ░úµ£âµ©øõ¢ÄÕæ│Þò¥þÜäµòŵäƒþ¿ïÕ║ª´╝îÕ░ñÕàÂÕ░ìþö£Ú╣╣Õæ│Þª║µø┤þé║µÿÄÚí»ÒÇéµêæÞç¬ÕÀ▒þÜäµäƒÞª║´╝îµÿ»ÚÇúÕ░ìÞ¥úþÜäµÄÑÕÅùÞâ¢Õèøõ╣ƒµ£ëµö╣Þ«èÒÇéÕªéµ×£µèèÕì░Õ║ªÚ¼╝µñÆþüæÕ£¿Úúøµ®ƒÚñÉõ©èÕÉâ´╝îþüæÞ╝âÕñºÚçÅþÜäÞ¥úµñÆþ▓ëµëìÞâ¢ÚüöÞç│Õ£░ÚØóõ©èþÜäÞ¥úµäƒ´╝îÕ¥êµÿôõ©ìµàÄÕÉâÚüÄÚçÅÒÇéµ£ëµÖéÞêîÚá¡ÕÅ»õ╗ÑÕ┐ìÕÅù´╝îõ¢åÞà©Þââµ£¬Õ┐àÕÅùÕ¥ùõ║å´╝îµ£âÕøáÕÉâÚüÄÚçÅÞ¥úµñÆþ▓ëÞÇîÕ╝òÞÁÀÞà╣þÇë´╝îµëÇõ╗ѵêæÕ£¿Úúøµ®ƒõ©èÕ░▒Úü┐ÕàìÕÉâÞ¥úÒÇé

Þ│╝Þ▓ÀÕì░Õ║ªÚ¼╝µñÆþ▓ëµÖé´╝îµ£ÇÕÑ¢µ¬óµƒÑõ©Çõ©ïµêÉõ╗¢´╝îµ£ëõ║øÕîàÞúØþ▓¥þ¥ÄþÜäÚ¼╝µñÆÞ¬┐Õæ│µûÖ´╝îÕàÂÕ»ªÕèáõ║åþ│ûÚ╣¢õ╣ïÚí×´╝îÞ¥úÕ║ªõ©ìÚ½ÿ´╝îÕ»ºÚíÿÞ▓Àõ©Çõ║øÕŬÕɽÕû«õ©ÇÚ¼╝µñÆþ▓ëþÜäþöóÕôüÒÇé

Þ¬¬ÞÁÀÞ¥ú´╝îÚéäµâ│Þ¬¬õ©ÇÚ╗×ÒÇéµ£ëõ║øõ©ìµäøÞ¥úþÜäõ║║´╝îµ£âõ©ÇÕ╗éµâàÚíÿÕ£░õ╗Ñþé║Þ¥úÕæ│µ£âþá┤Õú×µêûµÄ®ÞôïÕăÕæ│´╝îÕàÂÕ»ªÞ¬¬þ®┐õ║å´╝îõ©ìµÿ»Þ¥úÕæ│þá┤Õú×ÕÅúÕæ│´╝îÞÇîµÿ»Úéúõ║øõ║║Þç¬ÕÀ▒µ£¼Þ║½ÕÜÉõ©ìÕç║Þ¥úÕæ│þÜäþÑ×ÕÑçõ╣ïÞÖòÒÇéÕ░ìÕû£µ¡íÕÉâÞ¥úþÜäõ║║õ¥åÞ¬¬´╝îÞ¥úÕæ│µø┤Þâ¢ÕÉèÞââÕÅú´╝îõ╣ƒÞ⢵ÅÉÕìçÚú»ÞÅ£µ£¼Þ║½þÜäÕæ│ÚüôÒÇéÕÉâÚú»ÕëìÕ£¿ÞÅ£ÕôüµêûþöÜÞç│þÖ¢Úú»õ©èÞ╝òþüæõ©ÇÚ╗×Þ¥úþ▓ë´╝îÕ»ªµÿ»Õൿéþäíþ¬«ÒÇé

µ│¿´╝ÜÞ®▒Þ¬¬Õ£¿ 2017 Õ╣┤ 4 µ£êõ╗¢´╝îõ©¡Õ£ïþÜäÕ¥«ÕìÜþÂ▓µ£ëµóØþå▒Þ¡░þÜäµÂêµü»ÒÇéõ©¡Õñ«Õ╗úµÆ¡Úø╗ÕÅ░Õá▒Õ░ÄÞü▓þ¿▒´╝îõ©ÇÕÉìþªÅÕ╗║þöÀÕ¡É´╝îÕ«ÂÞúíÕÉâÕ¥ùե굩àµÀí´╝îþø┤Þç│µ£ëµ¼íÕÉâÕê░ÕøøÕÀØþâñÚ¡Ü´╝îÞó½ÚéúÞéíÚ║╗Þ¥úÕæ│Ú£çµÆ╝õ║å´╝îþ░íþø┤õ©ìÞâ¢Þ笵ïöÒÇéþäÂÕ¥îõ╗ûÕ┐¢þäµâ│´╝îÕƪ´╝îÕ«ÂÞúíõ©Çþø┤Úâ¢õ©ìÕÉâÞ¥ú´╝îõ╗ûÕì╗ÚÇÖÚ║╝Õû£µ¡íÞ¥ú´╝îÚøúÚüôÞç¬ÕÀ▒õ©ìµÿ»Þª¬þöƒþÜä´╝ƒþäÂÕ¥îõ╗ûÕ░▒Õ£¿ÞÁ░Õñ▒ÕàÆþ½ÑþÂ▓þ½Öõ©èþÖ╝µö¥Þç¬ÕÀ▒þàºþëçÕ░ïÞª¬´╝îÞÇîþÁɵףµÿ»´╝îõ╗ûþ£ƒµÿ»Þó½µïÉÞ│ú´╝îõ©ªµêÉÕ胵ë¥Õê░Þª¬þöƒþêµ»ì´╝îÕăõ¥åõ╗ûµÿ»ÚçìµàÂõ║║ÒÇé

õ©ìÚüÄÚÇÖÕÇïµòàõ║ïÞêçÕ»ªµâൣëõ║øÕç║ÕàÑ´╝îþòµÖéõ║║ÕÉìÕŽÞâíÕÑÄ´╝îÞó½µïɵÖéÕÀ▓þÂô 6 µ¡▓´╝îÕ£¿Þ¿¬ÕòÅÞúíõ╗ûÞ¬¬Þ¿ÿÕ¥ùµÿ»Õ£¿õ©èÕ¡©µ£ƒÚûôµêûõ©ïÕ¡©þÜäµÖéÕÇÖÞó½µïÉÞÁ░´╝îµëÇõ╗Ñõ©ìµÿ»Õû«þ┤öÕøáþé║ÕÉâÞ¥úÞÇîþî£Õê░Þç¬ÕÀ▒µÿ»µïÉÞ│úÕàÆþ½ÑÒÇé

Õƪ´╝îÞ¬¬ÞÁÀõ¥åµêæÕ¬¢õ©ìµäøÕÉâÞ¥ú´╝îÞÇîµêæÕÆîµêæÕôÑÚâ¢Õû£µ¡íÕÉâÞ¥ú´╝îÚÇÖÕÅêõ╗úÞí¿þöÜÚ║╝Õæó´╝ƒ

.jpg)