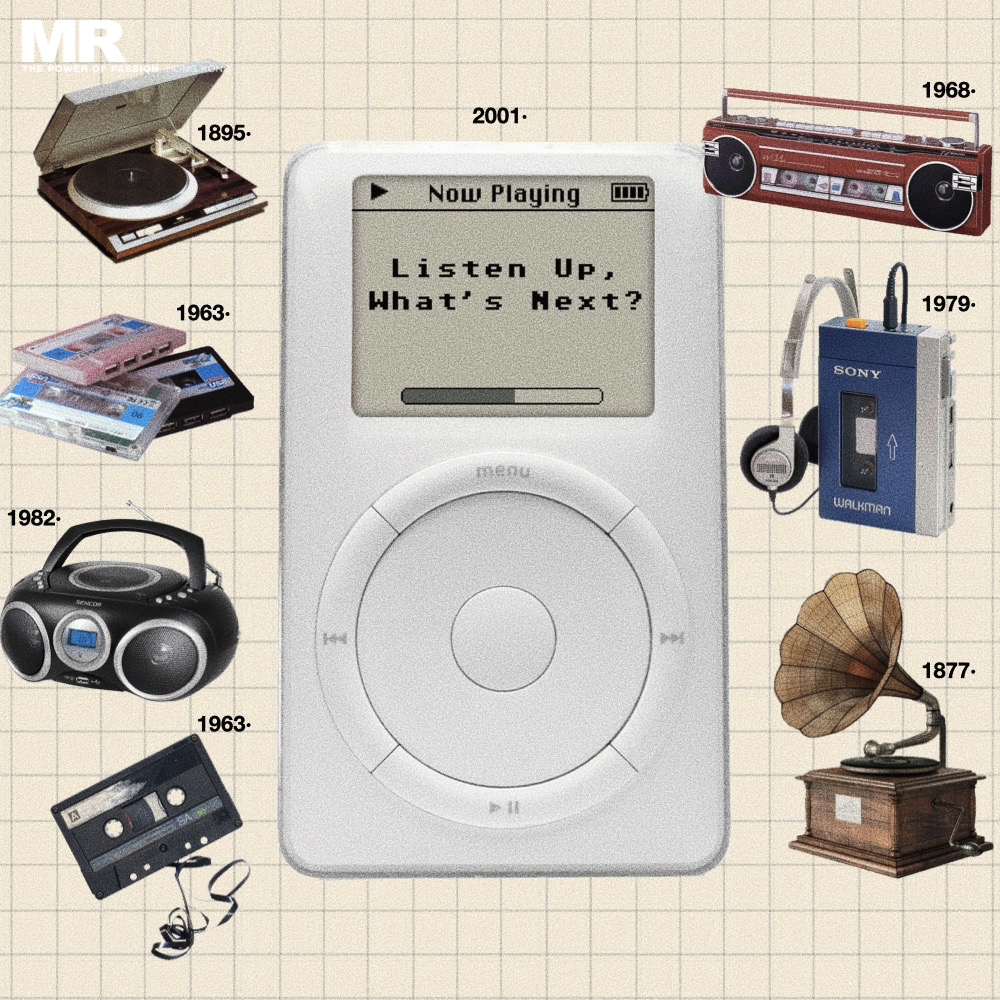

õ╗èÕ╣┤5µ£ê´╝îÞÿïµ×£Õà¼ÕÅ©Õ«úõ¢êµ¡úÕ╝ÅÕü£þöóiPod´╝îµë┐Þ╝ëÞæùõ©Çõ╗úõ║║Õø×µåÂþÜäÒÇîµçÀÞêèÒÇìþöóþë®þÁéµêɵ¡ÀÕÅ▓ÒÇéµÖéõ╗úµö╣Þ«èõ║åµêæÕÇæÞü¢Úƒ│µ¿éþÜ䵿íÕ╝Å´╝îõ╣ƒµö╣Þ«èõ║åµò┤ÕÇïÚƒ│µ¿éÞíîµÑ¡þÜ䵺ïÚÇáÒÇéÕê░Õ║òÕ£¿2022Õ╣┤´╝îõ©▓µÁüÚƒ│µ¿éµÿ»õ©ìµÿ»µ£¬õ¥åÕö»õ©ÇþÜäÚü©µôç´╝ƒþé║õ¢òÚ╗æÞåáÕö▒þëçõ©ìµ¡╗´╝ƒÚéäµ£ëþöÜÚ║╝ÕàÀµ¢øÕèøþÜäÚƒ│µ¿éµû░þÂôµ┐ƒ´╝ƒ

.jpg)